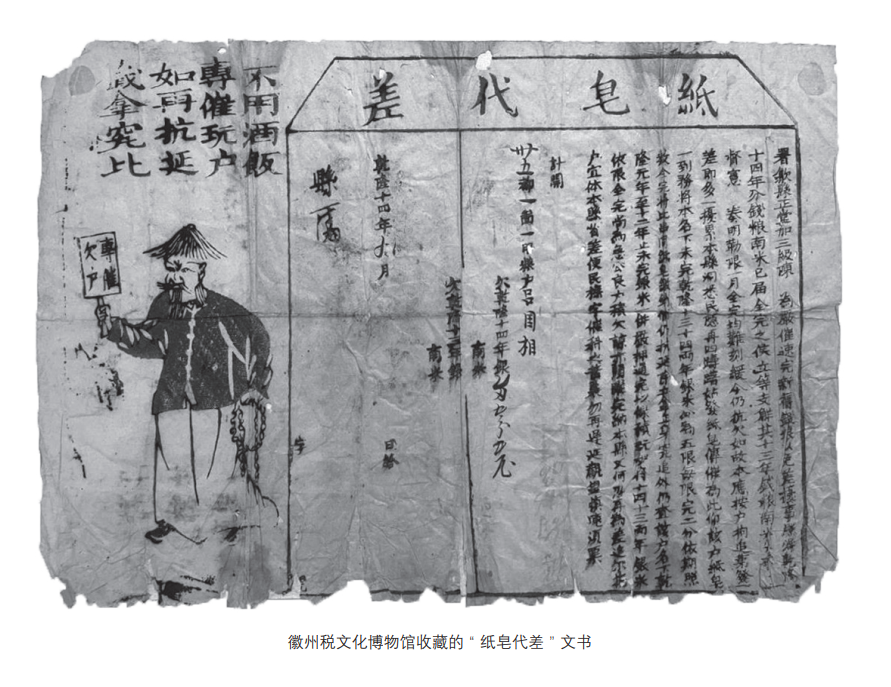

乾隆十四年(1749年)九月某日,一份由徽州府歙县正堂签发的钱粮催缴文书“纸皂代差”递送到三十五都一图一甲粮户吕国相家,乡民议论纷纷,吕国相寝食难安。时光飞逝,这份 270多年前的清代赋役文书,静静地展陈在黄山市徽州税文化博物馆。

这份“纸皂代差”用今人的话来说,就是一份欠税催缴通知书。皂,即皂隶,古代衙门中的差役。那为什么用“纸皂”来代替差役呢?

清代州县差役承担着州县政府的田赋催征、漕粮征收等职能,是最为基层的税收执法者。而这些差役下乡进户,往往恣意扰害,敲诈盘剥,贪赃舞弊,权力寻租五花八门,“吃拿卡要”样样俱全。有鉴于此,自明代以来,为杜绝吏役滥用职权,降低征纳成本,树立官府良好形象,先后出现了“板隶”“木皂”和“纸皂”代差的做法。此外,据专家考证,清代司法诉讼中,一般情节较轻的案件,也常以“纸皂代差”传讯被告。

古徽州有一句民谚:“画只老虎吓小孩。”“纸皂代差”这等纸老虎还真不是逗你玩的。清人陈祖法《古处斋诗集》中就有一首诗写道:纸老虎,狠似木皂隶,吏左手伸纸,官右手如彗,南山白额虎,家家门昼闭。这首古乐府,题作“纸老虎”,就是指当时的“纸皂代差”现象。

话往回说,那吕国相家收到的“纸皂代差”是个什么样子呢?

这份“宝贝”长 34厘米,宽 22.6厘米,分左右两部分。左边下部画着一个凶神恶煞的差役,一手举着“专催欠户”之牌,一手提着一长串绑人的绳索或镣铐,差役上方书有“不用酒饭,专催玩户,如再抗延,签拿究比”字样。右边上边长框中横写着“纸皂代差”四字,下边框中竖写着密密麻麻的催缴通知:

署歙县正堂加三级陈,为严催速交新旧钱粮,以免差扰事。照得乾隆十四年分钱粮南米已届全完之候,立等支解。其十三年钱粮南米,又奉督宪奏明,勒限一月全完,均难刻缓。今仍抗欠如故,本应按户拘追。第发一差,即多一扰累,本县洞悉民隐,再四踌躇,姑发纸皂传催。为此,仰该户纸皂一到,务将本名下未完乾隆十三、十四两年银米分为五限,每限完二分,依期照数全完,将比串同纸皂缴销。倘仍抗延,即立拿正身究追外,仍查该户名下乾隆元年至十二年止未完银米,一并严押通完,以儆积玩。如将十四、十三两年银米依限全完,尚为急公良为,积欠谅亦踊跃完纳,本县又何忍再为差追?尔花户宜体本县省差便民,抚字催科之苦衷,勿再延迟观望,慎速!须票。

计开:

卅五都一图一甲粮户吕国相欠乾隆十四年银一两五分五厘

南米

欠乾隆十三年银

南米

乾隆十四年九月 日给

仔细分析上述内容,大体两层意思。其一,劝谕。乾隆十三至十四年税收,上面催得紧,你得赶快缴了,我对你是“省差便民”,你也得体谅我这个县老爷的苦衷。其二,警告。接到通知后,你再拖延不缴税,我就派差役来拘捕问罪,新账老账一起算。这第一层意思是动之以情,晓之以理,饱含着苦口婆心,体现了法中有情,放到现在,应该是柔性执法的范畴;这第二层意思则是陈述利害,言明后果,妥妥地告诫警示,彰显出法律的威严,若在当下,也算是有力度的刚性执法吧。

由此看来,这“纸皂代差”刚柔相济,不仅可以避免或减少差役扰民,而且对涉税违法者也是先礼后兵的警示。这种在当时被称为“催科善举”的创新执法制度设计,可以说是当政者治税理念的进步。这种制度,清代早中期在徽州一带普遍实行。

那么,吕国相家收到“纸皂代差”后,是主动去缴税了呢,还是被“签拿究比”了?史料所限,暂不得知。不过“纸皂代差”的作用还是不小的,不仅是一项利民举措,更是一份法律文书,具有一定的威慑力。

话说清代徽州歙县农村一位里长,兼管着百余户人家的税收催缴工作。缴纳钱粮时节,其中有一户外出经商了,别的业户都完税了,而这一户的“纸皂代差”传到了里长手里,这一下可麻烦大了,这份文书送不到户,完不了税,里甲可是要负连带责任,一并重究的。无奈,这位倒霉的里长用自己的钱垫交了外出经商人家应缴的税。

“纸皂代差”就真的这么灵验吗?也不尽然!

第一,“纸皂代差”仅是税收征管模式的转变,它只是税收制度链条中的一环,没有从根本上减轻老百姓的负担。清代前期力行轻徭薄赋,康熙五十一年(1712年)下诏:“滋生人丁,不再加赋。”雍正元年(1723年),实行“摊丁入亩”,进一步取消了徭役,彻底废除了人头税。康乾盛世与其富有成效的税制改革密不可分。及至晚清,税赋却不断加重,苛捐杂税名目百出,以致“无人不捐,无物不捐”,甚至出现“粪税”的荒诞税种,落得“自古未闻粪有税,而今只剩屁无捐”的绝妙讽刺。苛政猛于虎,当赋税超过老百姓的承受能力时,再高级的管理模式也只是纸老虎。

第二,“纸皂代差”的初衷是“严禁滥差扰民”,确实是便民、利民之举。但上有政策,下有对策,那些衙门差役大多都不是“省油的灯草”,削尖脑袋寻找捞油水的机会。他们常常勾连胥吏,弄虚作假,生出下乡入户的种种理由;又或蛊惑、怂恿里甲,扰乱税收秩序,暗藏浑水摸鱼的险恶用心。清代褚人获深有感慨地说道:“今纸皂虽设,而隶卒之需索如故,名存实亡矣。”

马克思在《资本论》中唯一提到的中国人——清代著名理财家、徽州歙县人王茂荫,在道光二十八年(1848年),于《歙邑利弊各事宜》中指出:

粮差包甲、使费之弊宜除也。邑西北乡、水南乡春秋两季,粮差进图,或合一甲之欠户,共凑钱若干给之,保其无事,谓之包甲。或各欠户按欠粮数酌半给之,保其无事,谓之使费。小民出钱不少,而国家之课常虚,亏课病民,实为大弊,应痛除之。

看看这些差役,何等猖獗。滥用职权,中饱私囊从来就没有消停过。由此看来,“纸皂代差”是清代封建官僚行政执法的“法宝”,在特定的历史时期发挥过一定作用。但看似完美的制度设计,面对纷繁复杂的社会发展现实,也无力回天。